在农村,五六十岁的高龄劳动者是一个庞大群体,被称为“银发军团”。受年龄、技能等因素限制,他们常被就业市场拒之门外。而在施甸,当地通过调整种植结构,推行一季粮、一季菜的“粮+蔬”协同轮作模式,推动大户承包实现规模化经营,既提供了大量就近就业岗位,让“银发军团”在家门口挣回万元年薪,又破解了规模化种植用工难题。

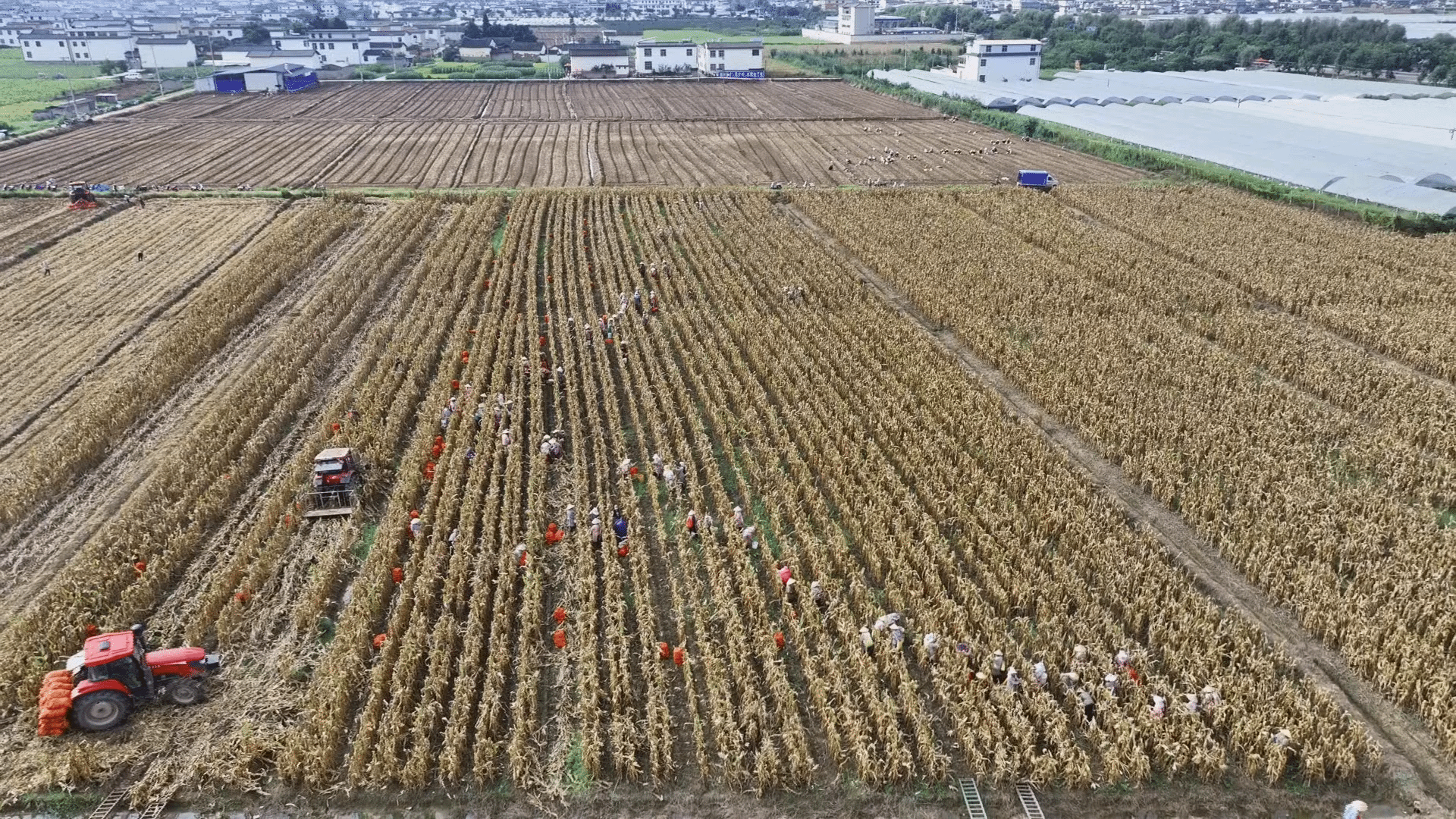

金秋时节,施甸大地一片繁忙。金黄的玉米尚未完全归仓,新一季大蒜种植已全面展开。田间地头,少则数十人、多则上百人的“银发打工者”随处可见,已然成为秋收秋种的主力军。

“今天和我一块儿来种大蒜的有30多人,年龄都跟我差不多,都是五六十岁的。”53岁的施甸县仁和镇复兴村村民杨凤莲说。曾几何时,随着年龄增长,杨凤莲外出找工作越来越难,“像我们这个年纪,工厂嫌我们老,可家门口的土地倒没‘嫌’我们。这几天每天能挣120元,还能回家做饭、照顾家,挣钱顾家两不误。”

杨凤莲提到的“家门口就业机会增多”,源于当地种植模式的转变与土地流转的加速推进。自2022年起,施甸县依托坝区气候温和、水肥条件良好的优势,推广“夏季种水稻或玉米制种、冬季种蔬菜”的“粮+蔬”轮作模式;同时加速土地流转,鼓励大户承包种植,培育出一批稳定的“百亩种植大户”,为周边村民提供了大量就近岗位。仁和镇复兴村的段凌邦,便是其中一位承包大户。

“种玉米每亩需要10个工,种大蒜还要20多个工,一年下来每亩田得要30多个工。”段凌邦介绍,他承包的种植面积稳定在400多亩,基地务工人员多为50至65岁的大龄劳动者,且以女性为主。“这个群体人数多、农事经验丰富,干农活比年轻人还熟练,是规模化种植稳定的用工来源。”工人工资会根据农时松紧浮动,日常每天八九十元,抢收抢种时能达到一天140元。“我这400亩地,一年支出给工人的工资将近130万,都给到了五六十岁的工人手里。”

对杨凤莲而言,这样的务工机会带来了实实在在的收入:“要是农时没耽搁,只种包谷和大蒜,一年就能有100多个工,年收入差不多在一万到一万二千元左右。”

如今,施甸县推行的“一季粮一季菜”粮经协同种植模式,在稳定粮食生产的基础上,既促进了大户规模经营,又创造了大量季节性就业岗位。“银发打工者”的参与,不仅激活了农村闲置劳动力资源,还缓解了规模化农业“集中用工难”的困境,实现了农户增收、种植户保障用工、农业提质增效的“三赢”局面。

“目前施甸坝大户承包的轮作种植面积约2万亩,每年支付工人工资超7000万元,这笔钱绝大多数流向了五六十岁的农村大龄劳动力。”施甸县农业技术推广中心主任苏炳启表示,“‘银发军团’不是负担,而是宝贵的人力资源。正是他们,解决了规模化农业季节性强、用工需求集中的问题。”